年金の種類と年金額について(老齢年金について)

老齢基礎年金について

受給資格要件 年金額 繰上げ支給・繰下げ支給 付加年金 振替加算

(1)老齢基礎年金について

老齢基礎年金は、次の受給用件を満たしている大正15年4月2日以後に生まれた人に、原則として65歳から支給されます。

受給資格要件

次の期間の合計が10年以上あること。(ただし、昭和5年4月1日以前に生まれた人は特例があります。(表1)

- 国民年金の保険料を納めた期間(任意加入で納めた期間を含む)

- 国民年金の保険料免除を受けた期間(平成14年4月からの半額免除期間を含む)

- 平成3年4月以降に学生免除・学生納付特例の承認を受けた期間

- 平成17年4月以降に納付猶予制度の承認を受けた期間

- 第3号被保険者期間

- 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間 *1)

- 昭和36年4月以降の厚生年金・船員保険・共済組合の加入期間

*1合算対象期間…次の期間は、いわゆる「カラ期間」といわれているもので、受け取る年金額には反映されませんが、年金受給資格期間として合算されます。

- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、厚生年金、共済組合に加入している配偶者に扶養されていた人が、何の年金にも加入しなかった期間

- 昭和36年4月以降、20歳から60歳になるまでの間に海外在住していた期間

- 昭和36年4月以降の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に国民年金の保険料納付〈免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含む〉期間を有する場合に限る)

- 昭和36年4月から平成3年3月までの間に学生で、任意加入しなかった期間

| 生年月日 | 資格期間 |

|---|---|

| 昭和2年4月1日以前 | 21年 |

| 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 | 22年 |

| 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 | 23年 |

| 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 | 24年 |

平成29年8月1日からは、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。

⇒詳しくは日本年金機構のホームページへ

年金額(令和3年4月時点(令和3年6月振込分~))

老齢基礎年金の額は、780,900円(月額65,075円)が満額の年金です。満額の年金は、20歳から60歳まで国民年金に加入し、40年間の保険料をすべて納付した人が、65歳から年金を受けた場合が基本となります。

保険料の免除や未納によって納付済み期間が40年に達しなかった場合は、満額の年金を受給できません。

なお、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、国民年金が発足した昭和36年4月1日には20歳を超えていて、60歳になるまでの加入期間では40年分を納付できませんので、生年月日別に決められた加入可能年数(表2)に応じた保険料を納付した場合に満額の年金になります。

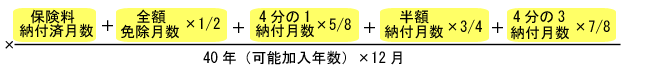

老齢基礎年金の計算式

780,900円

※ただし、平成21年3月以前に免除期間があるときは、全額免除月数×1/3、4分の1納付月数×1/2、半額免除月数×2/3、4分の3納付月数×5/6となります。

|

生年月日 |

加入可能年数 |

生年月日 |

加入可能年数 |

|---|---|---|---|

|

昭和2年4月1日以前 |

25年 |

昭和10年4月1日以前 |

33年 |

|

昭和3年4月1日以前 |

26年 |

昭和11年4月1日以前 |

34年 |

|

昭和4年4月4日以前 |

27年 |

昭和12年4月1日以前 |

35年 |

|

昭和5年4月1日以前 |

28年 |

昭和13年4月1日以前 |

36年 |

|

昭和6年4月1日以前 |

29年 |

昭和14年4月1日以前 |

37年 |

|

昭和7年4月1日以前 |

30年 |

昭和15年4月1日以前 |

38年 |

|

昭和8年4月1日以前 |

31年 |

昭和16年4月1日以前 |

39年 |

|

昭和9年4月1日以前 |

32年 |

昭和16年4月2日以降 |

40年 |

老齢基礎年金の繰上げ支給・繰下げ支給

繰上げ支給

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望によって60歳から64歳の間に繰り上げて年金を受けることもできます。しかし、この場合、65歳で受けられる年金額から繰上げ請求をしたときの年齢に応じた割合で減額された年金を一生受けることになります。(表3)

なお、繰り上げて受給すると、65歳前に特別支給される老齢厚生年金のうち、基礎年金相当額の支給が停止されます。また、病気やケガで1、2級の障がいに該当するようになっても、障がい基礎年金を受給することができません。

|

60歳 |

61歳 |

62歳 |

63歳 |

64歳 |

|---|---|---|---|---|

|

58% |

65% |

72% |

80% |

89% |

|

|

0ヶ月 |

1ヶ月 |

2ヶ月 |

3ヶ月 |

4ヶ月 |

5ヶ月 |

6ヶ月 |

7ヶ月 |

8ヶ月 |

9ヶ月 |

10ヶ月 |

11ヶ月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

60歳 |

70.0% |

70.5% |

71.0% |

71.5% |

72.0% |

72.5% |

73.0% |

73.5% |

74.0% |

74.5% |

75.0% |

75.5% |

|

61歳 |

76.0% |

76.5% |

77.0% |

77.5% |

78.0% |

78.5% |

79.0% |

79.5% |

80.0% |

80.5% |

81.0% |

81.5% |

|

62歳 |

82.0% |

82.5% |

83.0% |

83.5% |

84.0% |

84.5% |

85.0% |

85.5% |

86.0% |

86.5% |

87.0% |

87.5% |

|

63歳 |

88.0% |

88.5% |

89.0% |

89.5% |

90.0% |

90.5% |

91.0% |

91.5% |

92.0% |

92.5% |

93.0% |

93.5% |

|

64歳 |

94.0% |

94.5% |

95.0% |

95.5% |

96.0% |

96.5% |

97.0% |

97.5% |

98.0% |

98.5% |

99.0% |

99.5% |

繰下げ支給

希望により、老齢基礎年金の支給開始年齢を66歳から70歳の間に繰り下げて年金を受けることもできます。この場合、65歳で受けられる年金額から繰下げ請求をしたときの年齢に応じた割合で増額された年金を一生受けることになります。(表4)

|

66歳 |

67歳 |

68歳 |

69歳 |

70歳 |

|---|---|---|---|---|

|

112% |

126% |

143% |

164% |

188% |

|

|

0ヶ月 |

1ヶ月 |

2ヶ月 |

3ヶ月 |

4ヶ月 |

5ヶ月 |

6ヶ月 |

7ヶ月 |

8ヶ月 |

9ヶ月 |

10ヶ月 |

11ヶ月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

66歳 |

108.4% |

109.1% |

109.8% |

110.5% |

111.2% |

111.9% |

112.6% |

113.3% |

114.0% |

114.7% |

115.4% |

116.1% |

|

67歳 |

116.8% |

117.5% |

118.2% |

118.9% |

119.6% |

120.3% |

121.0% |

121.7% |

122.4% |

123.1% |

123.8% |

124.5% |

|

68歳 |

125.2% |

125.9% |

126.6% |

127.3% |

128.0% |

128.7% |

129.4% |

130.1% |

130.8% |

131.5% |

132.2% |

132.9% |

|

69歳 |

133.6% |

134.3% |

135.0% |

135.7% |

136.4% |

137.1% |

137.8% |

138.5% |

139.2% |

139.9% |

140.6% |

141.3% |

|

70歳 |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

142.0% |

付加年金

第1号被保険者としての保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めると、次の式のように計算された額が、老齢基礎年金に加算されます。

200円 × 付加年金保険料納付月数

振替加算

厚生年金や共済組合から年金を受けられるようになったとき、生計をともにする配偶者がいる場合、本人の年金額に配偶者の加給年金が加算されて支給されます。加給年金は、配偶者が65歳になると支給されなくなりますが、代わって配偶者本人の老齢基礎年金に加算されて支給されます(振替加算)。

振替加算は、老齢厚生年金等の加給年金対象者である大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた配偶者を対象に、配偶者の生年月日に応じて加算が行われます。ただし、配偶者自身が老齢厚生年金や退職共済年金を受けられるときは、加給年金は支給されませんし、振替加算も行われません。